あなたの肩こりの原因は? 肩タイプにあった改善策

肩こりの原因となりうる「肩のタイプ」に着目し、巻き肩、いかり肩、なで肩など代表的なタイプ別に、その特徴、原因、そして改善策を詳しく解説していきます。

ご自身の肩のタイプを知り、適切な対策を行うことで、つらい肩こりを根本から改善することが可能です。

肩こりの原因は肩の特性?

肩こりは、国民病とも言えるほど多くの人が悩まされている症状です。

その原因はさまざまですが、肩の形状や特性がこりを引き起こしている場合も少なくありません。

肩のタイプによって、筋肉の付き方や姿勢に特徴があり、特定の筋肉に負担がかかりやすくなるため、肩こりを引き起こしやすいのです。

巻き肩とは?

巻き肩とは、肩が内側に巻き込まれた状態のことです。

肩が内巻きになることで、肩甲骨が外側に開き、猫背のような姿勢になりやすくなります。

巻き肩の原因

巻き肩の原因には、猫背や筋肉の硬さ、弱さなどが原因にあげられます。

- 猫背などの姿勢不良

長時間のデスクワークやスマホの使用などで、猫背姿勢が習慣化してしまうと、肩が身体の中に向かって巻き込まれやすくなります。 - 腕の使いすぎ

デスクワークなどで、腕を長時間使う作業は、肩周りの筋肉を緊張させ、巻き肩の原因となります。 - 肩のインナーマッスルの弱化

肩甲骨を安定させるインナーマッスルが弱くなると、肩が内側に巻き込まれやすくなります。 - 大胸筋や三角筋前部の硬さ

これらの筋肉が硬くなると、肩が内側に引っ張られ、巻き肩を悪化させます。 - きょく下筋や三角筋後部の弱化

これらの筋肉が弱くなると、肩を外側に開く力が弱まり、巻き肩を助長します。

巻き肩のデメリット

巻き肩になるとデメリットも多いです。

- 肩こり、首こりの原因になる

肩が内側に巻き込まれると、首や肩の筋肉が常に緊張状態となり、肩や首のこりを引き起こしやすくなります。 - 呼吸量が低下することで血液の流れが悪くなる

猫背姿勢になることで、胸郭が狭まり、呼吸が浅くなることがあります。呼吸が浅くなると、血中の酸素濃度が低下し、血液の流れが悪くなります。 - ストレートネックになりやすい

巻き肩は、首が前に突き出る姿勢を助長し、ストレートネックの原因となります。 - 緊張性の頭痛が出やすくなる

首や肩の筋肉の緊張は、緊張性の頭痛を引き起こすことがあります。 - 顔が老けて見える

巻き肩は、顔のたるみや二重あごの原因となることがあります。 - 太りやすくなる

巻き肩は、代謝を低下させ、太りやすい体質になることがあります。

巻き肩の改善策

巻き肩を改善するには下記のような対策があります。

- 姿勢改善

日頃から正しい姿勢を意識し、猫背にならないように心がけましょう。 - ストレッチ

大胸筋や三角筋前部をストレッチし、肩が内側に引っ張られるのを防ぎましょう。 - 筋力トレーニング

きょく下筋や三角筋後部を鍛え、肩を外側に開く力を高めましょう。 - 肩甲骨を動かすエクササイズ

肩甲骨を意識的に動かすことで、肩周りの筋肉の柔軟性を高め、巻き肩を改善することができます。

いかり肩とは?

いかり肩とは、鎖骨が通常よりも上に引き上がっている状態のことです。

肩が常にすくんでいるように見えるのが特徴です。

いかり肩の原因

いかり肩は、先天的なものや日常の癖が原因にあげられます。

- 先天的な要因

生まれつきいかり肩の骨格を持っている方もいます。 - 肩のすくめてしまう癖

緊張やストレスなどで、無意識のうちに肩をすくめてしまう癖がある場合、いかり肩になりやすくなります。 - 背中の筋肉の硬さ

背中の筋肉が硬くなると、肩甲骨が上に引き上げられ、いかり肩が目立つようになります。 - 肩甲挙筋や僧帽筋上部、菱形筋の縮こまり

これらの筋肉が伸縮すると、肩が引き上げられ、いかり肩になりやすい場合があります。

いかり肩のデメリット

いかり肩のデメリットは以下のようなものがあげられます。

- 肩こりになりやすい

肩周りの筋肉が常に緊張しているため、こりを引き起こしやすくなります。 - 首こりになる可能性が高い

首周りの筋肉が緊張しやすく、首こりも引き起こしやすくなります。 - 肩甲骨の動きが悪くなる

肩甲骨が上に引き上げられることで、肩甲骨の動きが悪くなり、肩周りの可動域が制限されることがあります。

いかり肩の改善策

いかり肩を改善するには下記のような対策があります。

- 意識的に肩に力を入れない

普段から肩の力を抜いて、リラックスするように心がけましょう。 - ストレッチ

肩甲挙筋や僧帽筋上部、菱形筋をストレッチし、肩周りの筋肉の緊張を和らげましょう。 - 肩甲骨を動かすエクササイズ

肩甲骨を意識的に動かすことで、肩周りの筋肉の柔軟性を高め、肩甲骨の動きを改善しましょう。

なで肩とは?

なで肩とは、肩が横にまっすぐではなく、なだらかに下がっている状態のことです。

鎖骨の位置が首よりも下方に下がり、首が長く見えるのが特徴です。

なで肩の原因

なで肩は、筋力の低下や姿勢不良が原因にあげられます。

- 筋力低下

肩周りの筋肉が弱いと、肩を支える力が弱まり、なで肩になりやすくなります。 - 姿勢不良

猫背などの姿勢不良は、肩周りの筋肉のバランスを崩し、なで肩の原因となります。 - 肩甲骨周辺の筋肉のバランス

肩甲骨に近い筋肉のバランスが崩れると、なで肩の原因となることがあります。

なで肩のデメリット

なで肩のデメリットは以下のようなものがあげられます。

- 肩こりになる可能性が高い

肩周りの筋肉が常に緊張しているため、こりを引き起こしやすくなります。 - 首こりになりやすい

首の筋肉も緊張しやすいため、首こりも引き起こしやすくなります。 - リュックが肩から滑り落ちやすい

肩の傾斜が大きいため、リュックが肩から滑り落ちやすくなります。 - 胸郭出口症候群や肩関節周囲炎などの整形外科疾患を患う可能性

なで肩は、これらの疾患のリスクを高める可能性があります。

なで肩の改善策

なで肩を改善するには下記のような対策があります。

- 筋力トレーニング

肩周りの筋肉を鍛え、肩を支える力を高めましょう。 - 姿勢改善

日頃から正しい姿勢を意識し、猫背にならないように心がけましょう。 - 肩甲骨周りの筋肉のバランスを整える

肩甲骨周りの筋肉をストレッチやマッサージでほぐし、バランスを整えましょう。

姿勢改善の重要性

肩のタイプに関わらず、姿勢改善は肩こり改善の基本です。

普段から意識的に姿勢を正すことで、肩の周りにある筋肉への負担を軽減し、こりを根本から改善することができます。

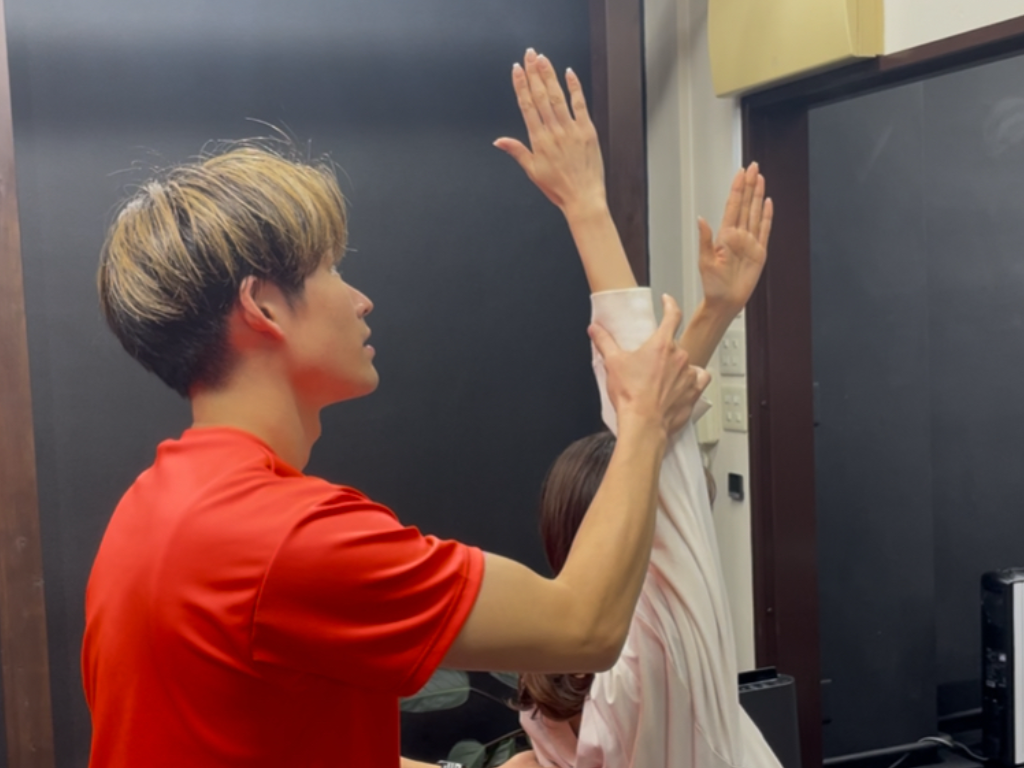

肩こり専門伏見パーソナル整体院では、一人ひとりの骨格や生活習慣に合わせた施術とトレーニングで、姿勢改善をサポートしています。

なぜ当店で姿勢改善ができるのか?

当店では、姿勢不良の原因を、関節や骨を支えるインナーマッスルの機能不全、筋力不足、神経の働きの悪さ、内臓疲労など、多角的に捉えています。

そのため、一人ひとりの状態に合わせたオーダーメイドのアプローチが可能なのです。

施術前の丁寧なチェックで原因を特定し、早期回復を目指します。

まとめ

肩こりの原因はさまざまですが、肩のタイプも原因になりえます。

ご自身の肩のタイプは何でしょうか?タイプにあわせた適切な対策を行うことで、肩こりを根本から改善することができます。

巻き肩、いかり肩、なで肩…それぞれの特徴に合わせた改善策を実践し、つらい肩こりから解放されましょう。

肩こりでお悩みの方は、肩こり専門伏見パーソナル整体院にご相談ください。

皆様の健康を全力でサポートいたします。